In vielen europäischen Städten wird Gewerbe neu gedacht. Statt strikt getrennten Nutzungen entstehen Räume, die Arbeit, Beratung, Verkauf, Präsentation oder kleine Produktion flexibel kombinieren. Entscheidend ist nicht mehr die reine Fläche, sondern wofür sie taugt: Wie schnell sich Zuschnitte ändern lassen, wie gut die Erreichbarkeit ist, wie zuverlässig Technik funktioniert – und ob die Immobilie eine klare Idee für eine Zielgruppe transportiert.

Europäische Städte setzen auf neue Nutzungskonzepte für Gewerbeflächen

Marktberichte zeigen ein breites Auffächern der Nachfrage: Co-Working und „Space as a Service“, modulare Grundrisse, Showroom-Büros sowie urbane Kleinproduktion erweitern den klassischen Dreiklang aus Büro, Handel und Lager. Hinzu kommen Services wie Community-Management, kurzfristig buchbare Meeting- und Eventflächen, digitale Zutrittssysteme und flexible Laufzeiten. Für Eigentümer ist das keine Etikettenfrage, sondern eine Vermarktungslogik: Wer variable Zuschnitte, gute Erreichbarkeit und zeitgemäße technische Standards bietet, erreicht mehr Branchen (Praxen, Beratungen, kreative Dienstleistungen, Tech-Teams) und verkürzt Entscheidungswege. Reports belegen europaweit Rückenwind: Betreiberaktivitäten im Flex-Office-Segment wachsen, Unternehmen nutzen flexible Modelle als Ergänzung zum klassischen Mietvertrag.

Impulse für den deutschen Gewerbe-immobilienmarkt

Auch in Deutschland verschiebt sich der Fokus. Unternehmen achten stärker auf Anpassungsfähigkeit, Betriebskostentransparenz und Lagequalität, während die reine Flächengröße an Bedeutung verliert. Für die Vermietung heißt das: Angebote mit Teilflächen-Optionen, klaren Ausbaustandards, Shared-Ressourcen und gut erklärter Erreichbarkeit werden bevorzugt.

Für den Verkauf gilt: dokumentierte Modernisierungen, schlüssige Grundrisse und eine klare Zielgruppenstory erleichtern die Transaktion. Parallel sortiert sich der stationäre Handel neu – Dienstleistungen, Gesundheit, Showroom-Konzepte und Bildung rücken in Lagen, die früher rein retailig waren. Insgesamt zeigt sich: aktives Positionieren schlägt passive Verwaltung, unabhängig von der Stadtgröße.

Büroflächen setzen sich mit Qualität und Lage durch

In den „Big 7“ liegt die kurzfristig verfügbare Bürofläche bei rund 7,6 Mio. m²; das entspricht einer Leerstandsquote von etwa 7,7 %. Unter Druck stehen vor allem periphere Lagen und Bestände ohne zeitgemäße Ausstattung, während verkehrlich gut angebundene Objekte mit funktionalen Grundrissen, verlässlicher digitaler Infrastruktur, tageslichtgerechter Flächentiefe und gepflegten Allgemeinflächen deutlich besser performen. Nutzer priorisieren Flächen, die Wechsel zwischen konzentriertem Arbeiten, Team-Meetings und Kundenkontakt unterstützen – nicht zwangsläufig „hip“, aber funktional stimmig.

Analysen verweisen zudem darauf, dass modernisierte, flexibel nutzbare Büros kürzere Vermarktungszeiten erreichen als Altflächen ohne Upgrades; das Muster zeigt sich quer über viele Standorte.

Flexible Vertrags- und Flächenmodelle werden zum Wettbewerbsvorteil

Europaweit wächst das Flex-Office-Angebot: Betreiber erweitern Standorte, klassische Vermieter integrieren Hybridmodelle (feste Mietverträge plus kurzfristig buchbare Zusatzflächen, Short-Term-Lizenzen für Projekträume).

Für Vermietungen im Bestand bedeutet das: offene Grundrisse, Trennwände auf Rastermaß, vorbereitete Leitungswege für spätere Anpassungen sowie buchbare Shared-Ressourcen (Konferenz, Empfang, Postservice) erhöhen die Zahl passender Anfragen. Vertragsseitig punkten Einstiegslaufzeiten mit Verlängerungsoption, Optionsrechte auf angrenzende Flächen und klar definierte Ausbaubeiträge. Solche Bausteine senken die Einstiegshürde für Mieter, die Planungssicherheit wollen, aber keinen langfristigen Flächenfehler riskieren.

Einzelhandelsimmobilien entwickeln sich standortabhängig

Innenstädte zeigen kein einheitliches Bild. Studien nennen Leerstände um 10 % – mit deutlichen Unterschieden je Lage und Center-Typ. Auffällig ist der Zulauf aus Dienstleistung, Gesundheit, Büro und Showroom-Formaten in Flächen, die früher ausschließlich dem Verkauf dienten. Für Shopping-Center wird ein durchschnittlicher Leerstand von rund 11,8 % genannt; zugleich halten viele Center stabile Quoten, wenn Nutzungsmix, Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität stimmen. Für Eigentümer ergibt sich daraus eine klare Lesart: Erdgeschosszonen nicht nur als Verkauf, sondern als Kontakt-, Beratungs- und Präsentationsräume denken – mit stimmiger Wegeführung, Sichtbarkeit und funktionaler Rückzone.

Regionale Gewerbemärkte honorieren schlüssige Konzepte

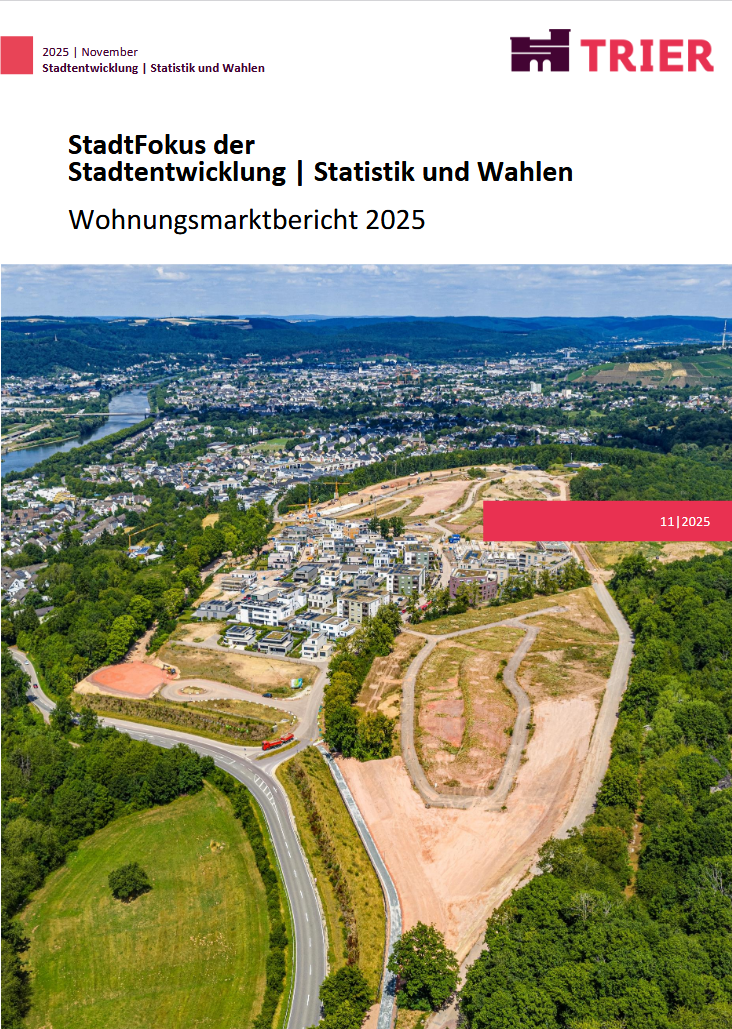

Die Übertragung internationaler Ideen in regionale Märkte ist keine Kopie aus Metropolen, sondern eine Frage der Stringenz. Wo Erreichbarkeit (ÖPNV, Parken, Radwege), präzise Zielgruppenansprache (Praxen, Beratung, IT-Dienstleistungen, Bildung, Showroom) und anpassbare Zuschnitte zusammenkommen, überzeugen Objekte auch ohne Flaggschiff-Adresse. In Städten wie Trier werden Multifunktionalität, Revitalisierung und zukunftsfähige Gewerbegebiete aktiv diskutiert und in Projekten aufgegriffen – vom Netzwerkformat bis zur Bestandsaufwertung.

Für Eigentümer heißt das: nicht auf Etiketten reagieren, sondern ein konkretes Nutzungsszenario für den Standort entwickeln – und dieses sauber belegen und vermarkten.

Vom Konzept zur Umsetzung – wie Eigentümer die Erkenntnisse praktisch nutzen

Aus den vorstehenden Marktbeobachtungen lässt sich ein klarer Handlungsrahmen ableiten: Entscheidend sind präzise Positionierung, nachvollziehbare Flächenkonzepte und professionelle Marktbearbeitung. Die folgenden Schritte bringen die Idee auf die Fläche – und machen Angebote für Vermietung oder Verkauf belastbar.

Zielgruppe und Nutzungsprofil schärfen

Legen Sie fest, für wen die Fläche gedacht ist (z. B. Praxis, Beratung, Bildung, Kreativdienstleistungen, Showroom) und welche Anforderungen diese Nutzer an Zuschnitt, Erreichbarkeit, technische Ausstattung und repräsentative Zonen haben. Daraus ergibt sich, ob Vermietung oder Verkauf aktuell die wirtschaftlichere Option ist.

Flächenlogik und Ausstattung stimmig machen

Planen Sie klare Wegeführungen, sinnvolle Teilbarkeit und eine gute Balance aus offenen und geschlossenen Bereichen. Verlässliche IT-Infrastruktur, ruhige Akustik, tageslichtgerechte Tiefe, funktionale Nebenräume sowie ein gepflegter Eingangsbereich erhöhen die Akzeptanz – oft stärker als groß angelegte Umbauten.

Flexible Modelle anbieten, ohne beliebig zu werden

Teilflächen, kurze Einstiegslaufzeiten mit Verlängerungsoption, definierte Ausbaubeiträge oder Optionen auf angrenzende Einheiten senken Einstiegshürden. Halten Sie die Varianten dennoch schlank und eindeutig, damit Angebote vergleichbar bleiben.

Dokumentation und Auftritt professionalisieren

Präzise Grundrisse mit nachvollziehbaren Flächenangaben, aktuelle Fotos, eine kurze, faktenbasierte Standortargumentation (ÖPNV, Achsen, Versorgung) und – falls sinnvoll – virtuelle Begehungen schaffen Vertrauen. Ein konsistentes Exposé ist die Grundlage für Portale, Direktansprachen und Netzwerke.

Marktbearbeitung zielgerichtet steuern

Sprechen Sie passende Branchen aktiv an und wählen Sie Kanäle, die diese Zielgruppen tatsächlich nutzen. Erfassen Sie Anfragen, Besichtigungen, Rückmeldungen und Zeit bis zum Angebot. Bleibt die Resonanz hinter dem Ziel, justieren Sie früh: Zuschnitt, Ausstattungsdetails, Vertragsbausteine oder Preis.

Klarheit vor Tempo

Angebote überzeugen, wenn sie nachvollziehbar sind: wofür die Fläche taugt, welche Optionen realistisch sind und welche Bedingungen gelten. Diese Klarheit verkürzt Entscheidungen – und verbessert die Chancen sowohl bei der Vermietung als auch beim Verkauf von Gewerbeimmobilien.

Was die internationalen Impulse für Deutschlands Gewerbeimmobilien konkret bedeuten

Der Blick nach Europa zeigt: Erfolgreiche Gewerbeobjekte sind klar positioniert, funktional durchdacht und anpassungsfähig. Für Deutschland heißt das, Bestände nicht über Schlagworte zu verkaufen, sondern über konkrete Nutzungsideen – mit tragfähigen Grundrissen, verlässlicher Infrastruktur, sinnvoller Teilbarkeit und einer Vermarktung, die den Mehrwert auf den Punkt bringt. Wo diese Elemente zusammenkommen, sinken Leerstandszeiten und steigen Abschlussquoten – unabhängig davon, ob es um Vermietung oder Verkauf geht.

Gerade in regionalen Märkten – etwa in Städten wie Trier – wirkt dieser Ansatz unmittelbar: zielgruppengerechte Zuschnitte, saubere Dokumentation und klare Vertragsvarianten öffnen den Zugang zu Praxen, Beratungen, Kreativ- und Tech-Unternehmen ebenso wie zu Investoren mit realistischem Renditeprofil.

Kurz: Nicht der lauteste Trend entscheidet, sondern die schlüssige Passung aus Standort, Nutzung und Angebot. Wer diesen Weg geht, verschafft seiner Gewerbeimmobilie heute Sichtbarkeit und morgen Wertstabilität – beim Vermieten genauso wie beim Verkaufen.